2024年11月 「なぜ?なに?科学」

- tguaggressive

- 2024年12月16日

- 読了時間: 3分

更新日:9月14日

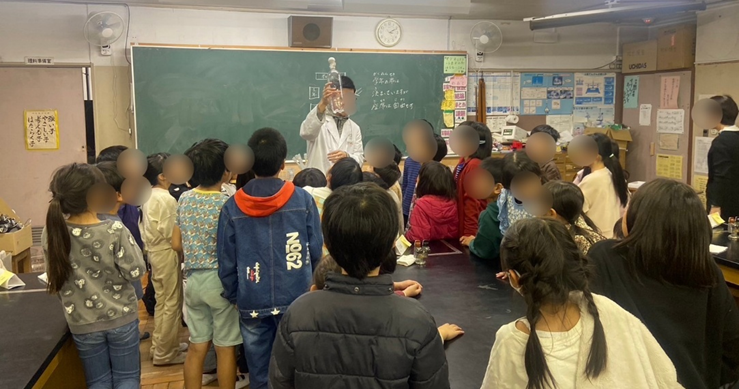

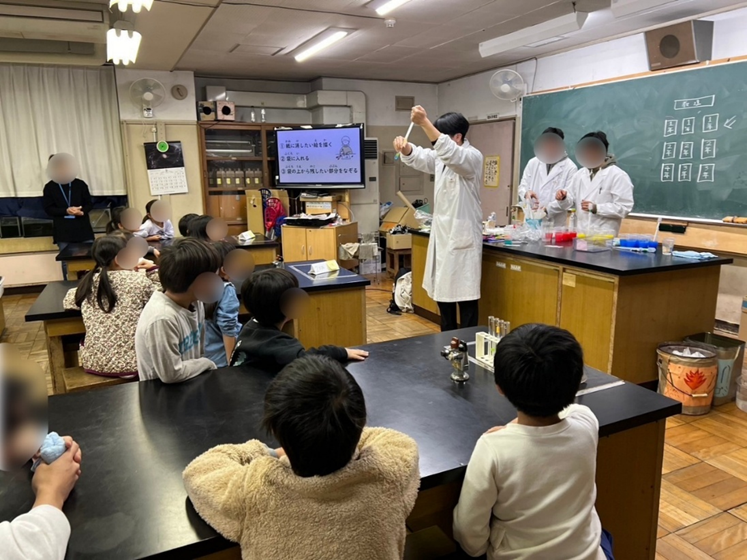

2024年11月20日に、小金井市立本町小学校の理科実験室にて、『なぜ?なに?科学』というテーマで、小学1年生から4年生までを対象とした実験教室を行いました。

今回は、

「雲を作ってみよう!」

「偏光板で遊ぼう!」

「水に潜るヒミツをのぞいてみよう!」

「光のふしぎ」

「色水タワーを作ろう!」

の5つの実験を行いました。

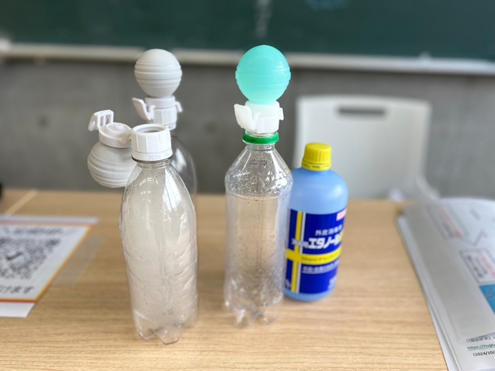

まず、「雲を作ってみよう!」は、

2024年(同年)の小金井祭でも行った実験です。ペットボトルの中に少量のアルコールをスプレーで噴射し、ポンプで中を加圧した後素早く蓋を開けると、ボトルの中の空気が急激に冷えて水蒸気が水滴に変わり、それがアルコールの粒にくっ付いて雲ができます。これは、大気中で雲ができる原理と同じ原理になっています。

次に、「偏光板で遊ぼう!」では、

サングラスや液晶ディスプレイなど、身近なものにも使われている『偏光板』というプラスチック製の板を使った実験を行いました。2枚の偏光板を重ねて角度を変えると光が通る量が変わり、真っ暗に見えることがあります。これは、偏光板の向きが90度違うと、最初の偏光板を通った光が2枚目の偏光板を通れなくなるためです。

今回は、あらかじめ作成しておいた三角柱の形に繋げた偏光板を子どもたちに触ってもらい、中に指を通したりして観察しました。

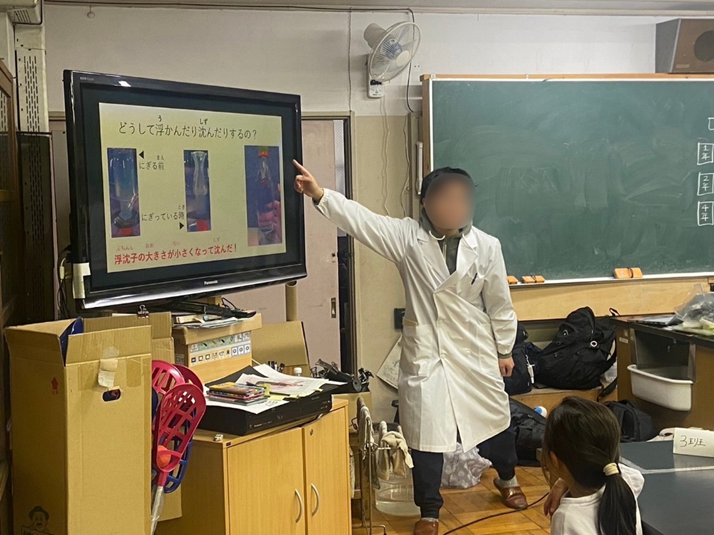

次に、「水に潜るヒミツをのぞいてみよう!」は、

2024年(同年)の小金井祭で展示してあった「浮沈子」と同じ実験です。

水を入れたペットボトルの中に、小さな浮き沈みする容器(魚型の醤油さしボトル)を、適当な重さの重り(5円玉など)を付けて入れます。ボトルを握って圧力をかけると、浮沈子の中の空気が圧縮され、容器の体積が小さくなるため浮力が減り、沈みます。逆に、手を離すと圧力が下がり、浮沈子内の空気が元の大きさに戻ることで浮力が増え、浮き上がります。これは、実際の魚や潜水艦が水に潜るときの原理と同じ原理になっています。

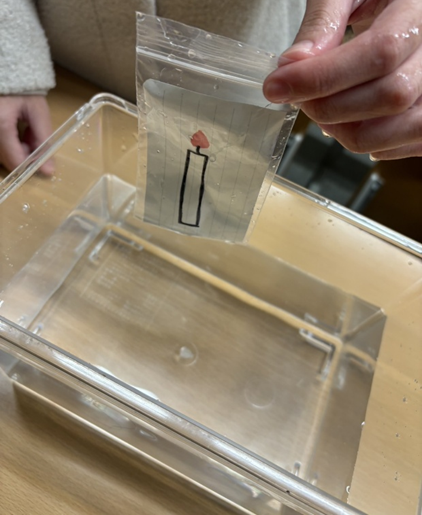

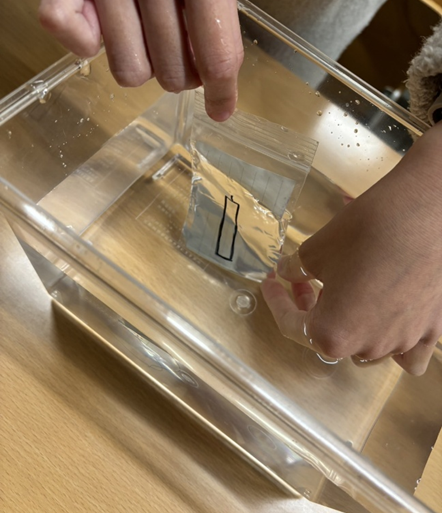

次に、「光のふしぎ」では、

ビニール袋と紙と水を使った、光の屈折を利用した工作実験をしました。

ビニール袋と水は、光を通す性質(屈折率)がほぼ同じです。そのため、水槽にビニール袋を入れると、水とビニール袋の境目で光が曲がらず、まっすぐに進みます。この原理を利用します。ビニール袋の中に絵が描いてある紙を入れて水に漬けると、なんと紙に描いてある絵が水中では消えてしまうのです!

絵が見えなくなるのは、私たちの目が光の進み方を判断して物体を認識しているからです。光が屈折しないことで、ビニール袋が「透明」と感じられ、絵が消えて見えるという不思議な現象が起こります。

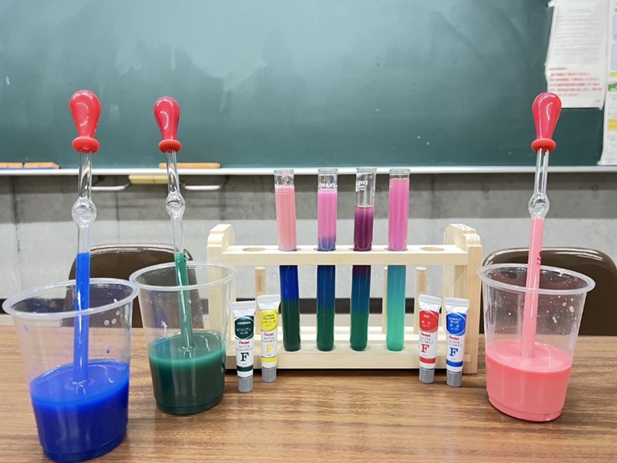

最後に、「色水タワーを作ろう!」では、

濃度の異なる塩水に絵具で色を付け、試験管の中で重ねるという実験を行いました。塩や砂糖を水に溶かすと、その濃度によって水の密度が変わります。密度が高い水は重くなり下に沈み、密度が低い水は軽くなり上に浮かびます。異なる密度の色水を慎重に重ねていくと、美しい色の層ができたタワーが完成します。密度の違いによって液体が分かれるという現象を楽しく学べる実験でした。

冒頭に書いた通り今回の実験は、まだ「理科」が学校の授業の教科として始まっていない小学1年生から、「理科」を習い始めてから2年目の小学4年生までという幅広い年齢層が対象でした。そのため、参加してくれた子どもたち全員に楽しんでもらうために実験内容や説明の仕方などを考えるに当たって、自分たちも大いに成長することができました。

これからも、Aggressive!!は理科の面白さを伝えるため、様々な活動に取り組んでまいります。ご興味をもっていただけましたら、ぜひ本サークル公式SNSのフォローと応援をよろしくお願いいたします!

👍